Со времени киевских князей состав русских военных сил претерпел изменения. Отошли в прошлое дружинные отношения с их необязательностью службы. С первой половины XVI века ядро армии составляли не княжеские дружинники, а дворяне, "дети боярские" и "слуги вольные". За свою службу они получали от великого князя землю и владели ею на условном поместном или вотчинном праве, Деньги поместные конники получали сразу за 6-7 лет для того, чтобы им было "чем в поход подняться", т.е. для снаряжения и вооружения. Эта служба была пожизненной и наследственной. Вот как это положение было определено в духовной грамоте Ивана Калиты, датируемой примерно 1339 годом: "А что есмь купил село в Ростове Богородническое, а дал есмь Бориску Воръкову аще иметь сыну моему, которому служити, село будет за нимъ, не иметь ли служити детям моим, село отоимут".

В эпоху Куликовской битвы это войско только зарождалось. Новые формирования отличались от дружинных отрядов большей дисциплинированностью, организованностью, подчинением мелких тактических единиц одному отрядному командиру. С ранних лет маьчиков из дворянсих семей учили обращаться с мечом, стрелять из лука, ездить на коне. Выходцев из старинных благородных боярских семей, помимо прочего обучали полководческому таланту. Все это они должны освоить до 16 лет, чтобы вступить в армию. Всем годным к службе владельцам поместий надлежало выступать в поход "конными, людными и оружными", то есть со своими лошадьми, вооружением, снаряжением и необходимыми припасами, а также приводить с собой вооруженных слуг (по одному с каждых 100 четвертей; то есть 50 десятин имеющейся у них земли). Периода своего расцвета поместное войско достигло в середине XVI столетия и имело тогда численность 50-75 тысяч человек. Оно делилось как бы на несколько разрядов. В первый, весьма малочисленный, входили представители знати: высшие придворные чины и бояре со своими свитами, московские дворяне (не более 5-б тысяч человек) и жильцы - богатые, "выборные" дворяне из других городов, приезжавшие в Москву на службу.

Второй разряд, самый многочисленный, составляли городовые дворяне и "дети боярские", жившие в разных городах страны. К третьему разряду относилось татарское ополчение (после покорения Казани и Астрахани). Кроме того, к службе в поместном войске привлекались городовые казаки, а в составе его вспомогательной силы - "конные даточные люди": крестьяне. Постепенно численность поместного войска сократилась, и к концу XVII века оно утратило свое прежнее значение. Окончательно упразднил его Петр I в 1701 году.

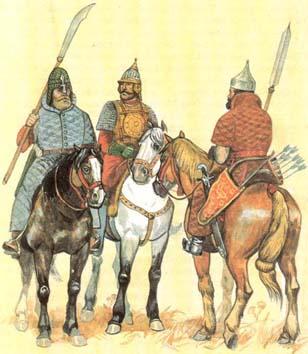

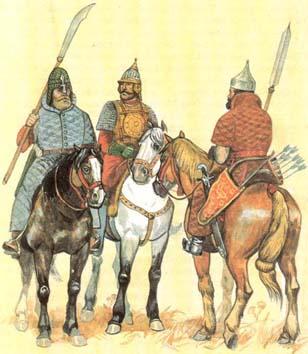

Поместное войско принимало участие во всех больших и малых сражениях этой эпохи. В отличие от наемных армий западноевропейских государств, оно являлось национальным по своему составу, боролось за сохранение национальной и политической самостоятельности родины и проявило лучшие качества: героизм, мужество, преданность своей стране. Всадники поместного войска и их слуги носили "пансыри", байданы, юшманы, бахтерцы, колонтари, "зерцала", куяки и другое защитное снаряжение. Но одновременно со старинными видами защитного снаряжения в XVI в. отмечено и появление нового, более простого и дешевого доспеха, вернее, защитной одежды - тегиляя. Это был довольно длинный и широкий кафтан с короткими широкими рукавами и высоким стоячим воротом, застегивающийся на пуговицы. Сделан он был из толстой бумажной материи, подбитой ватой или пенькой, которая простегивалась насквозь. На груди тегиляй мог иметь металлические пластинки, пришитые к нему или вшитые вовнутрь для усиления его защитных свойств. Очень часто одежду воина в тегиляе дополняла "шапка бумажна", изготовленная из такой же толстой материи и простеганная. Бывало, что в подкладку этой шапки помещали кольчужную сетку.

Век XVI - время борьбы с Ливонским орденом, Швецией, Польшей и Великим княжеством Литовским на северо-западе, с Крымским ханством на юге и Казанским ханством на востоке. Не зря один из современников с горечью писал, что когда-то Батый "молнией прошел", а теперь татары из Русской земли не выходят. Действительно, войска крымского хана регулярно совершали набеги на Московское государство, выжигали города, а население уводили в рабство. Крымцам давали отпор. Так было в 1572 г., когда московское государство сумело собрать значительное войско. Первый бой произошел на Оке в районе Серпухова, где решающую роль в сражении сыграл Большой полк, в котором находились поместные всадники. Совершив незаметно для противника обходный маневр, конники внезапно ударили на татар, спустившихся в узкую долину. Из 120-тысячного войска крымский хан Дивлет-Гирей сумел привести обратно только 5 тысяч человек. Остальные полегли на русских полях и дорогах, у русских городов и рек, где собирались найти добычу.

Кроме полевых сражений, поместные конники особенно отличались в несении сторожевой службы у южных и окраинных земель государства. Правила ее Иван Грозный утвердил в 1571 году, и этот документ стал известен под названием "Боярский приговор о станичной сторожевой службе". В задачи ее входило не боевое охранение, а наблюдение за татарскими шляхами в Диком поле и своевременное оповещение о движении наиболее крупных отрядов крымцев, обычно избиравших для набегов шляхи Изюмский, Муравский, Калмиусский и другие.

Обыкновенное оружие поместных конников составляют: лук, стрелы, топор и кистень. Саблю употребляют более знатные и более богатые. Продолговатые кинжалы, висящие наподобие ножей, спрятаны у них в ножнах... Равным образом и повод от узды у них в употреблении длинный и на конце перевязанный; они привязывают его к пальцу левой руки, чтобы можно было схватить лук и, натяну его, пустить в ход. Хотя они вместе и одновременно держат в руках узду, лук, саблю, стрелу и плеть, но одинаково ловко и без всякого затруднен- умеют пользоваться ими...". Своих лошадей конники в XVI-XVII веках украшали золотом, серебром, бархатом и парчой. "Кованцы" - бляхи из золота и серебра на уздечке, "плат" - суконная, бархатаная или парчовая попона, унизанная жемчугом и драгоценными камнями, - эти предметы составляли парадный убор лошади знатного воина поместного войска.

Созвать поместное войско было непросто. Царский указ о сборе ополчения объявляли служилым людям у приказной избы или читали на площадях и базарах специально назначенные бирючи. Затем являлся сборщик со списком служилых людей, выданным ему в Москве. Местный воевода помогал ему этот список уточнить, добавляя новые фамилии и вычеркивая фамилии освобожденных от службы. Еще в XI веке поместное войско было могучей силой, способной защитить государство и вести победоносные войны. Однако уже в начале XVII века капитан французской службы Мажорет, долго живший в России, отмечал недостатки конного дворянского ополчения. По сравнению с западноевропейскими наемными армиями этого периода оно имело слабую дисциплину и организованность, невысокую боевую подготовку, недостаточное вооружение. В конце XVII века поместное войско существовало одновременно с конными полками "нового строя", а в период петровских реформ было окончательно заменено регулярной кавалерией.