К середине XVI в. вооруженные силы Русского государства состояли из дворянских полков и народного ополчения. К концу столетия военно-поместная система пришла в упадок и дворянские полки заменились постоянным войском.

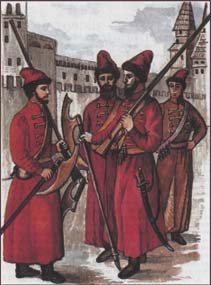

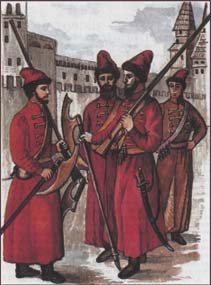

Предположительно в 1545 г. Иваном IV было создано первое регулярное стрелецкое пехотное войско, в качестве личной охраны. Стрельцами называли потому, что они были вооружены пищалями - фитильными ружьями. Постоянный пехотный отряд стрельцов из 3000 чел. был расположен в Воробьевской слободе. Набирались такие отряды из городского и сельского нетяглого (свободного от налогов) населения. От дворянского ополчения стрельцы отличались тем, что жили в специальных слободах вместе со своими семьями, получали постоянное денежное жалование, обмундирование, хлебный запас и одежду, комплектовались не из дворян, а из народа. Стрельцы наряду с военной службой занимались торговлей и промыслом. Вербовали в стрельцы людей "добрых", "прожиточных", "физически здоровых и женатых", имеющих поручительство со стороны старых стрельцов или односельчан. К началу XVII в. стрелецкое войско насчитывало 20 тыс., а к середине XVII в. — 40 тыс. чел. Организационно стрелецкое войско делилось на приказы (полки) численностью 1000—500 чел., во главе со стрелецкой головой (полковником или подполковником), сотен — во главе с сотником, полусотни — во главе с пятидесятником, десяток — во главе с десятником. Стрельцы разделялись на московских и городовых(служивших в других городах государства). Московские получали более высокое жалование.

На Руси огнестрельное оружие появилось между 1376 и 1382 годами. Пока первые, весьма несовершенные образцы пушек занимали места только на стенах крепостей, пока стрельба из них оставалась делом трудоемким, медленным и опасным, военные не понимали, что это изобретение произведет поистине революционный переворот в тактике и стратегии войн, положит конец безраздельному господству конницы на полях сражений и выдвинет на первое место пехоту, раньше не считавшуюся в Западной Европе боеспособным войском. Но постепенно усовершенствования привели к тому, что огнестрельное оружие стало более удобным в употреблении, приспособленным к действию в руках одного человека. В русских летописях впервые упоминается о применении огнестрельного оружия в полевом бою в 1480 году: "Многих побиша татар стрелами и пищалями и отбиша их от брега". Так было во время "стояния на реке Угре"-последнего крупного столкновения русских с Золотой Ордой, окончательно освободившего Русь от монголо-татарского ига. Новое оружие в России, как и на Западе, первыми освоили не профессиональные, "наследственные" воины из поместной конницы, а горожане, по своему положению от тогдашних воинских упражнений далекие,- купцы, мелкие торговцы, ремесленники. Может быть, объяснение этого заключается в том, что обращение с ручным огнестрельным оружием - пусть примитивным, но все-таки механизмом,- в чем-то, хотя и отдаленно, но совпадало с их обыденными, каждодневными занятиями в конторах, лавках, мастерских.

Нелегким, требующим особой сноровки делом было обращение с оружием при стрельбе. Сначала следовали "на глазок", но довольно точно, "всыпать из пороховницы в ствол количество пороха, нужное для заряда. Затем забить в ствол пыж, пулю, еще один пыж, отмерить порох для затравочной полки фитильного замка, умело заправить в замок фитиль: не слишком большой кусок и не слишком маленький, чтобы не сгорел раньше времени. Непросто было сохранить на полке (его закрывали специальной крышкой) и тлеющий фитиль, особенно при передвижениях или в ненастную, ветреную или дождливую погоду. Очевидно, что при таких трудностях скорость стрельбы не могла быть высокой и достигала всего одного выстрела в 4-5 минут. Несчастные случаи подстерегали стрелков из пищалей при небрежном обращении с тлеющим фитилем (могла загореться одежда) и при стрельбе - стоило только ошибиться и насыпать в ствол или на затравочную полку больше пороха, чем нужно. Эффект применения огнестрельного оружия на поле боя был настолько сильным, что заставлял военачальников заботиться об увеличении числа стрелков из пищалей. Всадники же поместной конницы в XVI веке, несмотря на преимущества "стрельбы огнистой", не желали пользоваться огнестрельным оружием и если приобретали его, то лишь для своих слуг. Дворяне и "дети боярские" по-прежнему отдавали предпочтение холодному оружию, "освященному" неувядаемой славой их предков. Обращение с пищалью казалось им делом низким, непочтенным, а горожане - пищальники - сбродом, не имеющим права претендовать на благородное звание воина. Такое противоречие не могло не привести к конфликту. В 1546 году в Коломне произошло вооруженное столкновение между дворянами и пищальниками. Это событие напугало царское правительство, тем более что возрастающая роль пехоты, имеющей пищали, теперь стала очевидной.

Боевое крещение стрельцы получили под Казанью в 1552 г., во время осады и взятия этой крепости. Действовали они очень активно и внесли немалый вклад в общую победу. Генеральный штурм крепости начался 2 октября, первыми на приступ пошли стрельцы, спешенные казаки и боярские люди: "И наперед велел (царь) приступити со всех сторон атаманом с казакы... да головам с стрелцы". Штурм увенчался успехом. Казань была взята. Отмечая заслуги стрельцов, летописец писал: "Стрелцы тацы бяху искусни и научени ратному делу и пищалному стрелянию, яко малые птицы на полете убиваху из ручных пищалей и из луков".

При Иване Грозном стрельцы учились стрелять в цель. Стрельцы проходили по городу, построенные по пять человек в ряд, несли на левом плече пищали и в правой руке - фитили. Прибыв на место, они заняли позицию на специальных мостках, расположенных примерно в шестидесяти метрах от мишени, и открыли огонь по ледяному валу. Стрельбу они вели до тех пор, пока не разрушили вал до основания. На этом учении присутствовал царь. Участвовали стрельцы и в героической обороне Пскова от армии польского короля Стефана Батория в 1581 - 1582 гг. во время Ливонской войны. Не раз снимали стрельцы вражеские заставы, перехватывали фуражиров. Поляки город взять не смогли и в конце концов отступили. Псковская оборона осталась в истории как образец умелых и мужественных действий по защите крепости. В крупном полевом сражении у села Добрыничи в 1605 г. стрельцы составляли большую часть русского войска (общее его количество достигало 20 тыс. чел.), которое нанесло поражение отрядам Лжедмитрия I (23 тыс. чел.). Стрельцы не только участвовали в войнах, но несли охрану границы государства на юге, составляя гарнизоны небольших городов и крепостей. В Москве они, переменяясь по неделям, выставляли караулы у царского дворца и правительственных учреждений, крепостных ворот и башен, встречали иностранные посольства, сопровождали царя в его путешествиях (конный Стременной стрелецкий "приказ"). Кроме того, в старинных документах зафиксированы самые разные поручения, которые выполняли стрельцы. "И ведати боярину и воеводе князю Петру Ивановичу Шуйскому ворота Устицкие и учинить у них от себя головы с детми боярскими, переменяя из своих полков, и головы стрелецкие с стрелцы у тех и у всех ворот..." "И в ту пору велити на караулах людей прибавити, и велети быти в городе головам и дворяном и детем боярским всем нарядным (то есть вооруженным) и стрелцом велети быти с ружьем..." "Сыскивати их в их нетчиковы поместья послати розсылщиков и стрелцов..." "И по всему городу росписати и разверстати детей боярских и стрелцов, какому в которое место колко пригоже учинити..." Более того, дворянство продолжало считать себя элитой войска, "надежей и опорой" государя, и презирать стрельцов. "Три раза в девятнадцать лет бунтовали и воистину только пакосники, а не воины были",- заносчиво писал один из знатных воевод о стрельцах. Стрелецкие бунты в основном, были связаны с денежными кризисами на Руси, в течении которых им не платили. Таких случаев было много и каждый раз бунты жестоко предотвращались, сопровождаясь казнями. На самом деле стрельцы оказали услуг Отечеству не меньше, чем дворянская конница. С успешными действиями пехоты, вооруженной пищалями, связано не только покорение Казани, но и Полоцкий поход Ивана Грозного в 1563 году.