Громадная роль огнестрельного вооружения русского войска XVI в. в полной мере еще не раскрыта. Вместе с улучшением техники литейного дела значительно возросло число орудий, появились талантливые русские мастера, изготовлявшие теперь пушки разного вида и назначения. Если в XV в. артиллерия, главным образом, защищала стены крепостей, то теперь она действовала при осаде крепостей и в полевых сражениях. Русские летописцы называют артиллерию великого князя Василия III, с помощью которой он овладел Смоленском, «великим нарядом». Участник смоленского сражения 1514 г. - наемник, служивший в литовском войске, сообщает, что Василий III «имел перед крепостью до двух тысяч пищалей, больших и малых, чего никогда еще ни один человек не слыхивал». Оценивая силу русской артиллерии XVI в., следует иметь в виду, что она пополнялась трофейными орудиями.

На рубеже XV-XVI вв. резко улучшилась техника изготовления орудий и железных ядер. Успехи литейного дела приводят к исчезновению швов. Пушки научились отливать в цельной форме. Тогда же дула стали делать с раструбами, и все эти новшества, далеко еще не общепризнанные в странах Западной Европы, «с удивительной быстротой» проникли в Россию. Важным техническим новшеством явилось употребление при литье пушек и ядер калибровочно-измерительных циркулей - «кружал»; они впервые упомянуты в документе 1555 г., но применялись, вероятно, и раньше. С помощью кружал проверяли диаметры стволов и ядер, предназначенных для того или иного вида пушки с тем, чтобы зазор между ядром и каналом ствола обеспечивал скорость заряжания и надлежащую силу выстрела. C этой же целью для обмотки ядер использовали холст, картон и лен, а готовые ядра помещали в специальные «коробы» - первый вид зарядных ящиков.

Выдающимся достижением русских пушечных мастеров XVI в. явилось изготовление тяжелых орудий весом в несколько тысяч килограммов. Такие «великие пушки» обстреливали в 1552 г. стены Казани ядрами диаметром «в колено человеку и в пояс». Наименьшие из них имели стволы длиною «по полторы сажени».

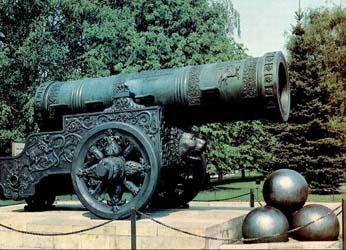

Это были «стенобитные» пушки», каждой из них присваивалось особое название. Одной из таких «великих пушек» была «Царь-пушка», сделанная в 1586 г. : вес ее 40 т, диаметр канала ствола 89 см. На ее стволе изображен сидящий на коне царь Федор Иванович, на правой стороне надпись: «Повелением... царя и великого князя... Федора Ивановича самодержца всея Великие России...», на левой - «слита бысть сия пушка в преименитом и царствующем граде Москве лета 7094.... Делал пушку пушечный литец Андрей Чохов».

«Великие пушки» действовали не только под Казанью, но и при взятии Полоцка, удивляя своими размерами опытных и осведомлённых о состоянии артиллерии других странах офицеров и артиллеристов противника.

Русская крепостная артиллерия поражала неприятеля не только своей численностью, мощью огня, но и дальнострельностью. Довольно широко применялись в XVI в. «скорострельные пушки».

Выдающимся достижением русских пушечных мастеров XVI в. явилось изготовление тяжелых орудий весом в несколько тысяч килограммов. Такие «великие пушки» обстреливали в 1552 г. стены Казани ядрами диаметром «в колено человеку и в пояс». Наименьшие из них имели стволы длиною «по полторы сажени».

Это были «стенобитные» пушки», каждой из них присваивалось особое название. Одной из таких «великих пушек» была «Царь-пушка», сделанная в 1586 г. : вес ее 40 т, диаметр канала ствола 89 см. На ее стволе изображен сидящий на коне царь Федор Иванович, на правой стороне надпись: «Повелением... царя и великого князя... Федора Ивановича самодержца всея Великие России...», на левой - «слита бысть сия пушка в преименитом и царствующем граде Москве лета 7094.... Делал пушку пушечный литец Андрей Чохов».

«Великие пушки» действовали не только под Казанью, но и при взятии Полоцка, удивляя своими размерами опытных и осведомлённых о состоянии артиллерии других странах офицеров и артиллеристов противника.

Русская крепостная артиллерия поражала неприятеля не только своей численностью, мощью огня, но и дальнострельностью. Довольно широко применялись в XVI в. «скорострельные пушки».