Еще более сложным оказался вопрос о поставках в драгунские полки нужного конского материала. Образцом строевой лошади в те годы считались голштинские кони: ширококостные, высокие, плотные. Таких лошадей имела шведская кавалерия. Откуда было взять тысячи подобных коней в России, где столетиями на государственных и частных конных заводах выращивали небольших, коренастых, но очень выносливых лошадей степной породы? Петр распорядился организовать новые конные заводы в Казанской, Азовской, Киевской губерниях. Одновременно с этим царь, желая "улучшить породу лошадей, существующую в среде сельских обывателей", велел перевезти в Архангельск и на берег Оби несколько эстонских клепперов. Но улучшение породы - дело долгое, хлопотное. В начале Северной войны драгуны выступили в поход на ногайских конях, хотя и оседланных непривычными для русских тяжелыми немецкими седлами. Вероятно, многочисленным иностранным наблюдателям, друзьям и недругам Петра эта русская конница не казалась внушительной силой. Английский посол Лорд Витворт, сообщал своему правительству: "В царской армии кавалерии, собственно, нет, а есть 16 драгунских полков, которые ездят на легких татарских лошадях, и сомнительно, чтобы они могли устоять против шведских кирасир..." Неопытным, пока еще плохо обученным солдатам и офицерам молодой петровской кавалерии предстояло учиться в боях с грозным противником. Прежде всего они должны были освоить новый способ действий на поле боя.

Стародавний "русский бой" XVII века состоял в том, что конница густой нестройной толпой с криками и свистом скакала на неприятеля, стремясь напугать, ошеломить, обратить в бегство. Если противник отступал, то всадники, бросив преследование, грабили его обозы. Если атака не приносила успеха, то они поворачивали и уходили за свою пехоту, а то и вовсе с поля битвы. Шведским драгунам и кирасирам подобные наскоки были не страшны. Построенные в сомкнутые эскадронные шеренги, они вступали в бой "живой" стеной. Всем строем они могли согласно правилам линейной тактики быстро делать повороты, перестраиваться из походной колонны в шеренгу, сворачиваться снова в колонну, идти в атаку, отступать. Эволюции и переходы из аллюра в аллюр (например, из рыси в галоп) совершались всеми солдатами одновременно, по командам офицеров, отдававшимся при помощи трубачей. Разбить этот строй, действующий как единый механизм, отдельным всадникам или группам всадников было нелегко.

Именно в боевых операциях в Прибалтике регулярная конница Петра и прошла настоящую школу, научилась действовать не толпой, а как шведы - строем. Были у нее здесь и победоносные бои, например "дело при Эрестфере", и удачные рейды. Вершиной этого пути явился бой под Калишем в1706 году, который стал первым крупным сражением Северной войны, и выиграли его русские. Главную роль в этой баталии сыграли русские драгуны. Их было около 80 эскадронов. Вступив в бой с противником, наши кавалеристы довольно быстро обратили в бегство польскую конницу. Но шведы, несмотря на то, что союзники покинули их, оказали упорное сопротивление. Русским пришлось рубиться со шведской кавалерией на палашах, затем несколько раз атаковать пехоту. Если всадников Карла XII драгуны рассеяли, то фузилеры и гренадеры, построившись в каре, сумели отбить все конные атаки. Тогда Меншиков приказал своим конникам спешиться, взять ружья в руку, сомкнуть ряды и двинуться на противника. Мардефельд сдался, и вместе с ним положили оружие около 3,5 тысяч человек. Командовавший союзными войсками Александр Меншиков, показал здесь не только большую личную храбрость, но и полководческий талант. "Победа, которой еще не бывало дотоле…" - так оценил значение это сражения Петр. Меншикова он произвел в подполковники гвардии, а сам царь был полковником гвардии. В честь победы отлили особые медали: золотые - для офицеров, серебряные - для солдат. Их вручили наиболее отличившимся участникам сражения. Ведь под Калишем русская кавалерия без помощи пехоты нанесла противнику серьезное поражение и продемонстрировала отличную боевую выучку, умение воевать как в пешем, так и в конном строю. Такой коннице были по плечу новые испытания, новые битвы Северной войны. Десять драгунских полков участвовали в бою у деревни Лесной, шестнадцать находились на поле Полтавской битвы.

Обмундирование драгун до 1720 года ничем не отличалось от пехотного, то есть по штатам им было положено носить темно-зеленый кафтан, красный камзол и штаны. В 1720 году Военная коллегия постановила, что драгуны полевых полков в отличие от пехоты будут иметь синие кафтаны с отложным воротником, обшлагами, оторочкой петель и подкладкой белыми. Цвет камзола и штанов - лосиный (цвет выделанной шкуры лося, белый с кремовым оттенком), белый галстук, черную шляпу с белой отделкой, красную епанчу с синим верхним воротником. Вместо суконных штанов, тупоносых башмаков и белых чулок в конном строю драгуны носили сапоги с раструбами (кожаные накидки сверху) и накладными шпорами, лосинные штаны (штаны, пошитые из лосины). Нижние чины драгунских гарнизонных полков носили одежду, по цвету сходную с пехотными фузилерами. Драгуны вооружались фузеей или карабином, саблей или палашом, шпагой и пистолетами.

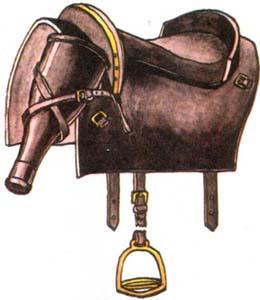

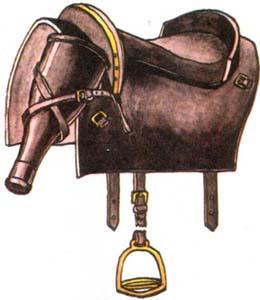

Для ношения указанного табельного оружия драгуну полагалось иметь портупею с лопастью, патронную лядунку (сумку) и фузейную перевязь с крюком (она называлась панталером). Ее делали из широкого лосиного ремня с медной пряжкой, запряжником и наконечником, носили же через левое плечо. Внизу у правого бока она имела железную петлю с крюком, на который надевалось кольцо, укрепленное у соединения фузейного приклада с ложей. Таким образом получалось, что у драгуна фузея висела вдоль правой ноги дулом вниз. Во время верховой езды дуло ружья вставляли в бушмат - кожаную трубку, привешенную к седлу с правой стороны... Шляпа стоила тогда 21 копейку, кафтан - З рубля 33 копейки, камзол и штаны - 3 рубля 65 копеек, галстук - 2 копейки, сапоги - 94 копейки. Деньги на обмундирование вычитали у драгун из жалованья.

В год смерти Петра Россия располагала З драгунскими - гренадерскими полками, 30 - полевыми драгунскими и 4 - гарнизонными драгунскими. Это было мощное (и дорогостоящее) оружие. Но последователи Петра не сумели поддерживать его в боеспособном состоянии. Из-за близорукой политики экономии и бездумного следования западноевропейским уставам, предписывающим вести огонь с коня, а не атаковывать противника на полном карьере с холодным оружием в руках, русские драгуны во многом растеряли свои высокие боевые качества.